В звоне монетки – судьбы королей

Весной 1996 года в Москве во время раскопок на территории Старого Гостиного двора в основании сгоревшего бревенчатого дома были обнаружены два кувшина, заполненные серебряными монетами. После тщательных подсчетов археологов выяснилось точное число: 335 европейских талеров[1] из Соединенных провинций Нидерландов, германских городов, Швейцарии, Дании, Норвегии и других европейских стран и 95 429 русских серебряных копеек времен правления Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова.

Помимо монет клад содержал шестнадцать серебряных сосудов: чарку, девять чаш и шесть стаканов. Из-за грандиозного масштаба пресса именовала находку кладом-гигантом. Согласно самой «младшей» монете – польскому талеру короля Владислава 1640 года, клад был спрятан в 40-х годах XVII века.

Ранее, в 1970 году, в Москве при прокладке траншеи в Ипатьевском переулке был найден медный таз, в котором лежали 3397 испанских серебряных монет. Больше всего в нем находилось песо, отчеканенных в монетных дворах Толедо, Мадрида, Барселоны, Севильи и Гренады, но главным образом в американских колониях Испании: в Мексике и Южной Америке в период правления Фердинанда и Изабеллы и Филиппов – II, III и IV[2]. Клад получил название Испанский. Согласно исследованиям, он был сокрыт своим владельцем в 1630-е годы.

Оба клада были спрятаны примерно в одно время, в 30–40-е годы XVII столетия – века «лихого», начавшегося со Смутного времени, наполненного бунтами и многочисленными пожарами, испепеляющими Москву дотла. Неудивительно, что в такое тревожное время владельцы сокровищ (скорее всего, представители верхушки купеческого сословия или же иностранные купцы) были вынуждены экстренно их прятать, а после – бежать. Участь этих людей останется неизвестной, но вернуться за своим богатством они не смогли.

Благодаря сохранности подобных кладов стал возможен интереснейший, вызывающий споры вопрос об использовании иностранной монеты в русском денежном обращении на территории Московского государства XVI–XVII вв. Среди исследователей превалирует мнение, что иностранные серебряные монеты, ввиду отсутствия собственных серебряных рудников в государстве, использовались в качестве сырья для чеканки русских денег. Сдавать европейские монеты было делом довольно выгодным, а не сдавать – делом наказуемым. Владельцы крупных серебряных монет получали от Московского монетного двора 38–38,5 копеек за штуку. Использование же заграничной монеты непосредственно в торговых операциях грозило купцу штрафом[3].

Так и монете XVI века с изображением короля Филиппа II Испанского из собрания Тверской областной картинной галереи был бы уготован путь в печь Московского монетного двора, если бы не известное стечение обстоятельств. В собрание она была передана частным лицом в послевоенные годы XX века и обрела свое место в фондах галереи. Теперь, рассматривая ее, мы можем погрузиться в увлекательные нюансы нумизматики и истории королевских дворов.

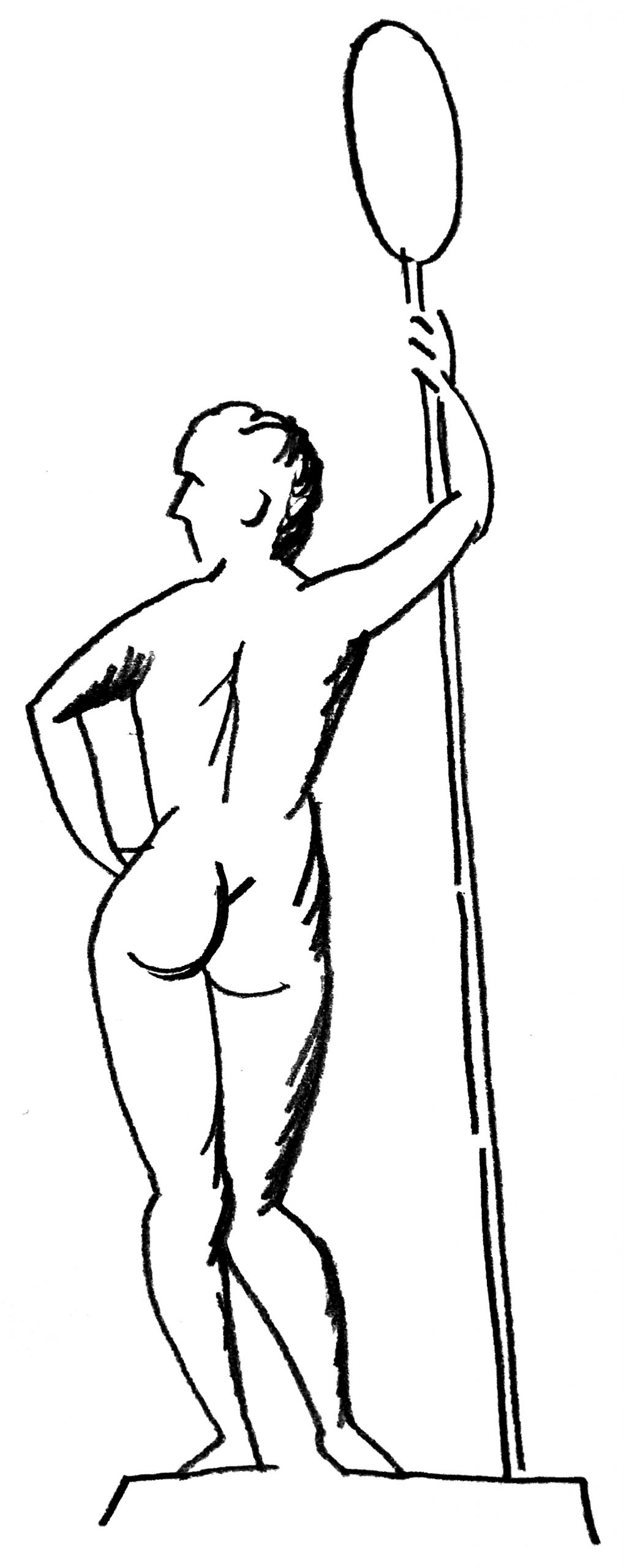

В открытых монетных кладах на территории нашей страны имя Филиппа II (1527–1598) звучит достаточно часто. Король Испании из династии Габсбургов был одним из влиятельных монархов своего времени, о чем свидетельствует его титул, звучащий так: «Филипп, Божией милостию король Кастилии, Арагона, Наварры, Англии, Франции, Иерусалима, обеих Сицилий и Ирландии, Хранитель Веры, Эрцгерцог Австрии, Герцог Бургундии, Милана и Брабанта, Граф Габсбургский, Фландрский и Тирольский». И этот список далеко не полный. Даже если мы не знаем историю этой королевской династии, монета нам расскажет, кто перед нами.

На аверсе помещен профильный портрет короля, вокруг которого по кругу идет легенда[4]: «PHILIPPUS. D. G. HISP. ANG Z REX. DUX BRAВ». Полный текст этой надписи звучит следующим образом: Philippus dei gratia Hispaniarum Angliae etc rex dux Brabantiae (Филипп Испанский, милостью Божией Англии король и герцог Брабантский). В центре под портретом – 1558 год, когда монета была отчеканена. Если рассмотреть нумизматические каталоги, можно заметить, что в легендах, помещенных на монеты короля Филиппа, есть меняющиеся надписи. Например, в нашем случае надпись «ANG», называющая Филиппа королем Англии, встречается довольно редко. Она относит рождение нашей монеты к короткому отрезку биографии короля, когда он получил английский престол, женившись на Марии Тюдор (1516–1558). Длился этот период всего четыре года, с 1554 по 1558 год, оборвавшись смертью супруги. Согласно договору, не имеющий наследника Филипп был вынужден оставить английский престол и вернуться в Испанию.

Следующая часть надписи «DUX BRAВ» – герцог Брабантский. Герцогство Брабантское входило в состав Испанских Нидерландов, которые также называют Габсбургскими Нидерландами или Семнадцатью провинциями. Это территории современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, части северной Франции и части западной Германии, которые отец Филиппа Карл V выделил из состава Священной Римской империи и сделал их наследственными владениями Габсбургов. Получив Нидерландские провинции в 1555 году, Филипп выпустил для них специальный талер общим весом около 34,28 грамма. За ним закрепилось название «филиппсдальдер», где дальдер – название талера в северных и южных провинциях Нидерландов.

Надпись этой части легенды менялась в зависимости от того, в каком нидерландском герцогстве была отчеканена монета. Зная, что талер отчеканен в Брабанте, можно дальше углубиться в поисках места рождения нашей монеты. Известно, что монетные дворы Брабанта располагались в Антверпене, Брюсселе, Маастрихте и Хертогенбосе. Каждый монетный двор имел свой отличительный знак. Монетный двор Антверпена в качестве символа использовал изображение руки, Брюсселя – изображение лица ангела, Маастрихта – изображение пятиконечной звезды, Хертогенбоса – изображение дерева.

Найти знак монетного двора можно на реверсе монеты. Здесь же мы видим и отчеканенный герб испанской короны, и идущую по кругу легенду: «DOMINUS MIC HI ADIUTOR» (Господь мой помощник). Реверс нашей монеты довольно потерт за многие века бытования. Чтобы понять, где должен располагаться знак, рассмотрим реверс филиппсдальдера, отчеканенный также в герцогстве Брабант в 1558 году. Здесь видно в конце надписи над краем короны изображение руки – знака монетного двора Антверпена. Хорошо рассмотрев этот же участок на нашем филиппсдальдере, можно увидеть также очертания кисти руки.

На монетном дворе Антверпена из-под пресса станка в последний год правления Филиппа II на английском престоле и появилась монета из собрания Тверской областной картинной галереи. Возможно, не раз прогулялась она по европейским государствам, прежде чем на одном из кораблей голландских, датских, французских или любекских купцов проследовала в Нарву. Активную торговлю с Нарвой и Псковом вели и антверпенские купцы в 70-е годы XVI века, расплачиваясь талерами[5]. Возможно, монета шла в Архангельский порт, куда приплывали к летней ярмарке купцы из разных стран. Попав на территорию Русского государства, ехал наш талер дальше в столицу, в казну русский царей, возможно, став свидетелем царствования Ивана Грозного (1530–1584) и значимых в нашей истории событий конца XVI–XVII веков.

[1] Талер – крупная серебряная монета, ставшая в начале XVI века основной в Западной Европе. Берет свое название от деревни Иоахимсталь, где находились серебряные рудники. Иоахимсталеры сокращенно стали называться талерами. В Древней Руси известны под названием ефимки (для имени Иоахим русским эквивалентом являлось имя Ефим), во Франции известны как экю, в Италии – как скудо, в Испании, Центральной и Южной Америке – как песо, в Скандинавии – как далер, в США – как доллар.

[2] Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают. 1990 г. С. 87.

[3] Мельникова А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Первого. 1989 г. С. 33-34.

[4] Легенда (в нумизматике) – совокупность всех надписей на аверсе, реверсе и гурте монеты.

[5] В.М. Потин. Талеры на территории Русского государства в XVI-XVII веках // Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. 1977. С. 52.

Спонсоры рубрики:

Якуб Алиев

Андрей Клочков