Друг мой Петя

Петя – первый человек в моей жизни, кого я держал на руках двенадцати часов от роду.

Даже дочь мне досталась весомо и зримо лишь на седьмой день, да и то поначалу в виде пакета, выданного в родильном отделении Первой градской.

Петя появился на свет неподалеку, в роддоме двадцать пять на Крупской, зато там, где когда-то родилась Таня, еще и символически подтвердив и так неопровержимый факт, что в мироздании всё близко. Маша, теперь сама мама, передала мне Петю, и руки привычно вспомнили, как надо держать новорожденного.

Теперь Пете два с половиной года – он вошел уже в тот чудный возраст, когда недавний милый младенец превращается в совсем настоящего человека.

Его маме было всего на год больше, когда мы с ней вдвоем отправились из Москвы в Гурзуф, в первое наше большое путешествие, с моей стороны безумное, о чем изначально я наивно не догадывался.

У меня с собой была уйма денег, а самоуверенности и того больше.

Долетели мы, не считая мелких эксцессов при посадке, совершенной нами в туалете, куда ребенку, конечно, именно тогда понадобилось, вполне благополучно.

Из назойливых аэропортовских таксистов мы выбрали самого спокойного. По извилистой дороге, весело обгоняя троллейбусы, памятные мне из собственного детства, под музыку и волшебные южные ароматы за окном он лихо довез нас до Аю-Дага, свернул с трассы и высадил на маленькой площади возле автостанции. Мне, опытному советскому человеку, изначально было ясно, что в гостиницах, пансионатах, а тем более в военном санатории ловить нечего, и всё же я надеялся, несмотря на вечер, что нас будут встречать хотя бы желающие приютить, зазывая и торгуясь между собой. Ожидания мои оказались напрасными – кроме нескольких пьяниц в майках-алкоголичках, живых душ более не наблюдалось. Вздохнув и оставив нас возле машины, на поиски отправился наш водитель. Вскоре он привел невеселую, хотя и навеселе, всклокоченную тетку-домохозяйку. Критически оглядев нас безо всякого умиления, хотя дочь моя выглядела сущим ангелом, беленьким и голубоглазым, она строго сообщила, что у нее есть комната только на троих. Я согласился считать нас троицей с соответствующей оплатой койко-места.

Комната напоминала больничную палату с одинаковыми узкими кроватями и тумбочками цвета запылившейся слоновой кости. Окно с занавеской выходило не на море и даже не во двор, а на веранду, по некоторым признакам тоже обитаемую.

Кипятку нам дали, и мы поужинали тем, что предусмотрительно, благодаря жене, захватили с собой из Москвы.

Только уложив Машу спать, я смог выйти наружу, где за общим столом отмечали очередной звездный вечер жизнерадостные соседи по частному домохозяйству. Уточнив, что я и вправду тут с ребенком один, мне посочувствовали, в ответ на что я лишь пожал плечами и вернулся в комнату. За стеной хозяйка бранилась с мужем, а потом отчитывала на веранде за нашим окном поздно вернувшуюся домой дочь, там и обитавшую. Едва мамаша оставила ее в покое, как она завела музыку, впрочем негромко, да мне уже было всё равно: хотелось только спать.

На пляже мы едва нашли место, чтобы расстелить полотенце.

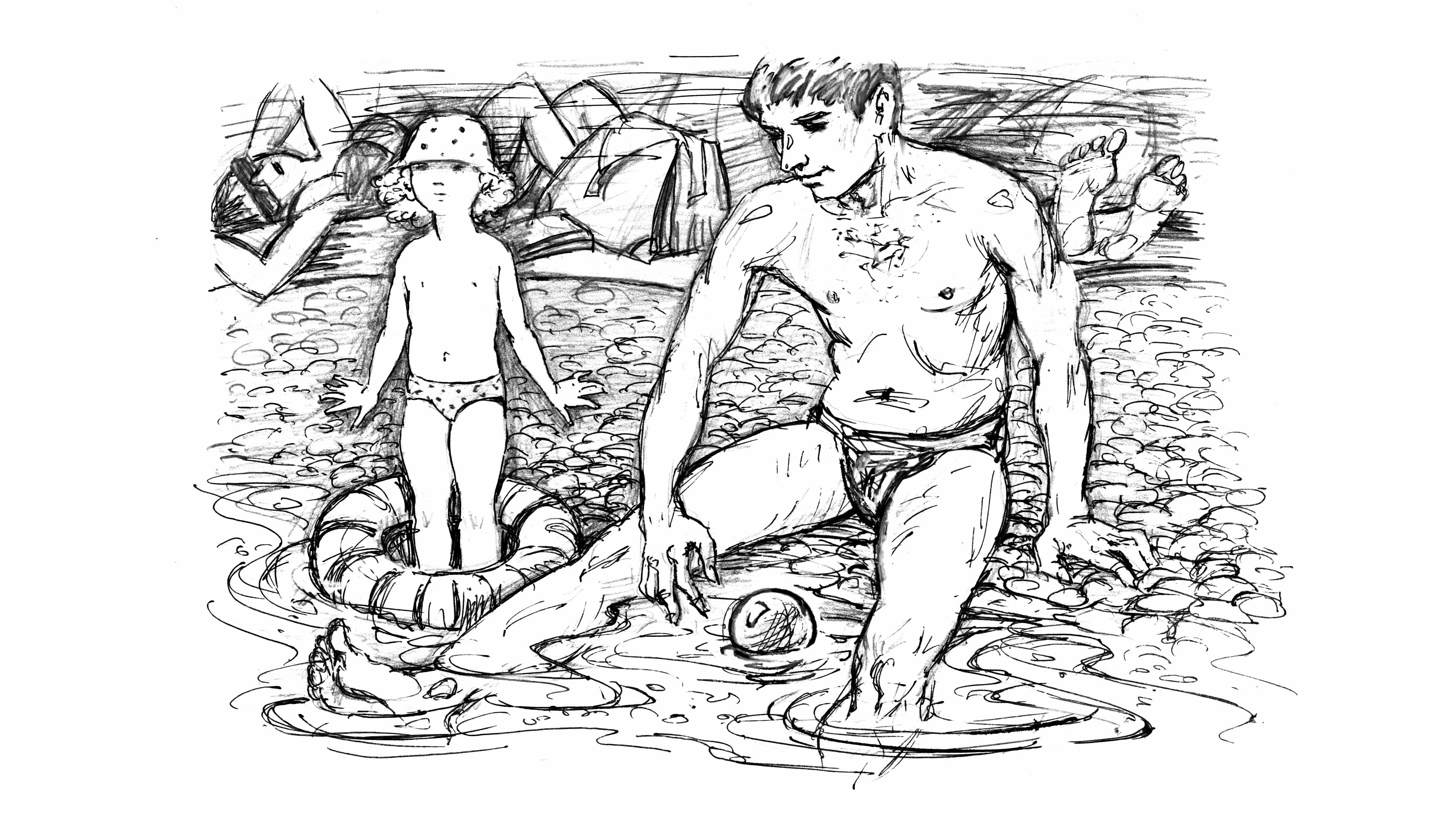

Море в нескольких шагах ласково накатывало на берег, шурша галькой. Но поплавать мне так ни разу и не удалось, потому как с ребенком на руках не очень-то по волнам разгуляешься, а оставить ее на берегу одну хоть на секунду мне и в голову не приходило. Так что купались мы только вдвоем, по большей части барахтаясь на зыбкой пенной границе волн и берега.

С едой тоже вышло не ахти: блины оказались толстыми и невкусными, мясных же столовских деликатесов даже я отведать не решился, фрукты продавались только на рынке, куда еще надо было дойти.

В киоске на набережной, торговавшем авиабилетами, невидимый голос сквозь микроскопическое окошко ошарашил:

– Москвы нет! – и чтоб окончательно развеять наши сомнения вкупе с надеждой, добавил: – И не предвидится!

По пути на рынок еще и порвался ремешок Машиного сандалика. Но его тут же починил пиратского вида сапожник-армянин, даже от денег отказавшись и лишь ласково, едва касаясь, потрепав большой ладонью Машу по пушистому затылку.

Мы с ней всё время о чем-то разговаривали, но я впервые понял, что на двадцать четыре часа в сутки, исключая недолгий тревожный сон, мой словарный запас не рассчитан. Культурная программа, наивно сложившаяся в моей голове еще в Москве, вроде посещения дачи Коровина, домика Чехова и даже, может быть, осмотра Ласточкиного гнезда и прочих достопримечательностей южного берега Крыма, ограничилась променадами по набережной и походами на рынок. Правда, Аю-Даг был виден даже с нашего двора.

Процесс морского лечения диатеза, чего ради мы, собственно, самонадеянно, с моей стороны, сюда и отправились, тоже пошел развиваться по собственному нетерпеливому плану: море сначала болячки только больше разъедало, обещая залечить их только в будущем, времени на которое у нас, как оказалось, не было. Маша сначала неуверенно, а потом всё с большим энтузиазмом стала требовать маму. Но мама была в Москве, на работе, с которой ее не хотели отпускать ни под каким предлогом. В телефонном разговоре возникла мысль срочно десантировать к нам бабушку, но мне уже ясно было, что и ее самоотверженное согласие лететь к нам ситуацию не спасет.

Дня два мы еще как-то выдержали, на третий пришлось принимать суровое, но всё же неотвратимое решение об эвакуации.

Обратно в Симферополь, исключительно развлечения ради, мы поехали на троллейбусе.

Возле касс в аэропорту стояли бессмысленные очереди – билетов всё равно не было.

Самые бойкие пытались пробиться к окошку начальника аэровокзала. Я закинул сумку за спину, взял Машу на руки и сквозь толчею и гам до начальника добрался, но безо всякой очевидной пользы: в положение он войти соглашался, но помочь ничем не мог, разве что предложил нам передохнуть в комнате матери и ребенка.

Мы отправились в город, к железнодорожным кассам. Тут тоже было многолюдно и душно, но билет я всё-таки купил: одно плацкартное место в самом долгом и неудобном поезде, на завтрашний вечер.

Когда мы вышли, уже смеркалось, а цикады орали громче дневных птиц.

Холл ближайшей огромной гостиницы был ощутимо пропитан смиренным отчаянием людей с детьми и чемоданами, заполнившими мраморные полы вокруг пальмы в кадке, оба дивана и все широкие подоконники. Администраторшу со своими пустяками никто уже не доставал. Я вложил в паспорт двадцатипятирублевую купюру и с Машей наперевес рискнул всё же попытать счастья.

Усталую женщину мой щедрый паспорт не разжалобил, но на Машу она смотрела чуть дольше, чем предполагалось мгновенным любопытством и дежурным сочувствием.

Она что-то быстро написала и протянула мне листок с адресом:

– Это недалеко. Как выйдете – налево, два квартала, и снова налево. Скажите: от Ольги Сергеевны…

Не попросившись на руки, а у меня не было сил ей предложить, дочь мужественно прошла весь путь.

Хозяйка, поохав и попричитав, провела нас вглубь двора и, отперев дверь, впустила в комнату, на три четверти занятую даже на вид очень мягкой кроватью. Между ней и окошком втиснулся столик, завершали обстановку венский стул и ковер на стене.

Мы отразились в хромированном кроватном шарике. Наши искаженные физиономии Машу порадовали.

И тут в окошко постучали. Уже чувствуя себя здесь хозяином, дверь я открыл с некоторым недовольством. А это хозяйка принесла нам домашней жареной картошки с котлетами и две чашки чая. И мы впервые за несколько дней поели совсем по-человечески.

Утром обнаружилось непоправимое: и простыня, и пододеяльник оказались заляпанными пятнами сукровицы от Машиных диатезных болячек. Зато сами болячки подсохли, что я отметил с холодным удовлетворением.

Когда я продемонстрировал наши художества хозяйке, она впала в ступор, перешедший в заунывное отчаяние, и обреченно отмахнулась от моих уверений, что я всё компенсирую:

– Где ж я теперь новым бельем-то разживусь? – и обиженно удалилась.

Но вскоре принесла нам молока, чаю и сырников со сметаной и вареньем.

Когда я заплатил ей раз в пять больше, чем требовалось по здешней таксе, она совсем оттаяла и проводила нас до самой улицы.

День мы провели в детском парке.

Комната кривых зеркал веселила нас примерно полчаса. Качели и карусели развлекали тоже недолго. Наконец открылся электрический автодром. Мы сели в машинку и аккуратно стали нарезать круги, стараясь ни с кем не сталкиваться. Раз на пятый я уже стал доверять Маше руль, к пятнадцатому заезду почти перестал вмешиваться в процесс управления, а к двадцать пятому спасительный аттракцион возненавидел, но как раз на этом этапе он благополучно сломался.

Ближе к поезду мы поехали на рынок. Никакой детской еды там не оказалось. Купили фруктов и корейских салатов.

Площадь перед вокзалом была оцеплена милицией. Оказалось, на главной платформе какой-то идиот уронил и разбил склянку с ртутью. К поезду всех отправляли обходным, по вокзальным задворкам, путем. Перед входом в вагон лежала тряпка, пропитанная дезинфицирующим составом – о нее следовало вытереть ноги.

Место наше то ли сразу было нижним, то ли нам его уступили. Ресторана в дополнительном поезде, конечно же, не оказалось. Но кормить Машу готов был, кажется, весь вагон во главе с проводницами. Моя ответная корейская еда энтузиазма не вызвала, но меня радовала.

Маша бойко общалась с попутчиками, и я мог хоть немного помолчать.

И тут мне нестерпимо захотелось курить. Я попросил соседей присмотреть за ребенком, а детке сказал:

– Мне очень быстро, буквально на несколько минут.

Маша согласно кивнула и вцепилась в мою руку:

– Я с тобой.

Когда мы вошли с ней в прокуренный тамбур, трое куривших там мужиков мгновенно исчезли. Кажется, это была самая быстрая сигарета в моей жизни.

Теперь я держал на руках Петю, а уставшая дочь даже улыбалась через силу.

– Очень больно было? – тихо спросил я.

– Очень, – ответила она еще тише.

Когда родилась она, я радостно сообщил об этом Киму.

Ответно порадовавшись и поздравив, он мне сказал, немного загадочно глядя мимо моего плеча:

– А вот когда у тебя родятся внуки…

И ведь сколько раз я убеждался уже, что самое главное понимается не сразу, а только потом, к счастью, и часто именно когда надо, к тому же исключительно на собственном опыте.

Есть тут и обычная, бытовая сторона: от внуков тебе достается самое сладкое – радость общения безо всякой круглосуточной ответственности. Но важнее обыкновенное ощущение вечности, тебе подаренное круглым животом дочери, эсэмэской «3450, 51 см» и невесомостью реальности в мгновенно окрепших руках.

Насколько оно на самом деле сложно – быть с маленьким человеком один на один хотя бы подряд несколько часов, обычный рабочий день, например, когда не на кого переложить обязанности даже на долю секунды, – полезно убеждаться, тем не менее. И я благодарен и за такой непростой опыт.

Так, мне пришлось как-то несколько дней на протяжении пары недель поработать с Петей в полноценном режиме няни.

Согласился я смело и с интересом. Да и куда было деваться?

Но это тебе не то что сходить на пару часов в парк или лес со спящим в коляске младенцем, это посерьезнее будет. И страшновато поначалу.

Я приезжал к девяти, чтобы отпустить Петиных родителей по делам. Предстоящий день был более или менее расписан по часам, инструкции получены, внутренне ты ко всему готов, уже убедив себя, что перед тобой, с тобой обычный человек, только пока очень маленький, немного беспомощный и от этого чрезвычайно требовательный к твоей заботе, неосознанно, но неотвратимо.

Неудачная попытка Толстого описать один свой день во всех подробностях в нашем с Петей случае становится понятной по своей сути: вроде бы значимых событий не так уж и много, но значимое и якобы незначимое до невозможности сложно отделить одно от другого.

Хоть тот же подгузник поменять – простейшее вроде дело, а целый процесс.

Сначала надо догадаться, что пора проверить, это легко: поймать, посмотреть и потрогать. Потом надо уговорить, потому как человеку не до того, других дел много.

– Петя, а давай-ка мы с тобой…

Уже умчался катать огромный красный чемодан.

– А кто мне принесет…

Выглядывает из окошка домашнего вигвама. Кажется, можно отлучиться в другую комнату.

– Так, друг мой, нехорошо мокрым ходить

Да он и не спорит, но сначала хочет на подоконник.

– Петя, а смотри, какой трактор, а вон и трамвай… небо голубое… не трогай цветочек, он живой, ему больно будет… трогай, можно, только ласково. Давай поменяем!

Не согласен, но мы уже переместились на диван.

– Мурашки заведутся. И будут за попу кусать!

Морщится недоверчиво, но соглашается.

Всё это занимает минуты две-три, но стоит учитывать, что подробностей я упустил еще целый миллион.

Одеваемся тоже с прибаутками, но послушно – как-никак танцевать идем.

– Ба-бах! – говорю я, спуская подпрыгнувшую коляску по неуклюжему трапу.

– Ба-бах! – радостно повторяет Петя наше с ним любимое заклинание.

Теперь всё попроще и попривычнее: уж в коляске-то мы с ним вместе находили километры.

– Кар-кар!

– Ага, – отвечаю. – А вон и гав-гав побежала.

Выглядывает: точно гав-гав.

Путь наш неблизкий: до метро, спуститься по неудобному пандусу в длиннейший подземный переход, подняться наверх, оно попроще, а тут до «Ключика» уж и рукой подать.

На пороге перед нашей коляской придерживает дверь жизнерадостная старушка:

– Уже, так рано?

Я смотрю на часы, вроде как раз вовремя. Только позже до меня дошел смысл ее вопроса: совсем не время она имела в виду, а сомнительный возраст пассажира коляски. Сама же была вовсе не сотрудницей центра и даже не чьей-то бабушкой, а участницей своего кружка ритмики, для пенсионеров.

Чрезвычайно трогательно и весело наблюдать, как полдюжины едва переваливших двухлетний рубеж человеков на расстеленных разноцветных ковриках повторяют за спортивной своей руководительницей простенькие упражнения: серьезно, неуклюже и старательно. Старания, впрочем, им ненадолго хватает. Мы с Петей, например, последнюю треть занятия обычно проводили в директорском кабинете – благо, туда всегда была распахнута дверь и нас там привечали.

На обратном пути Петя, сначала получив банан или тубу со сладким фруктовым пюре, обычно засыпал, как по расписанию, и я мог на пару часов расслабиться в парке «Дубки» или Тимирязевском лесу.

Вернувшись домой, мы обедали, читали книжки, запускали по длинному тоннелю тубуса от складного вигвама машинки, строили башни из кубиков, катались на велосипеде, то на одном, то на другом, прыгали на резиновом зайце, бесились на родительской кровати, зарываясь в складки покрывала, бодались, требовали от колонки-Алисы сыграть нам в десятый раз одну и ту же песенку из «Бременских музыкантов» или про трактор, тот, что по полям, снова влезали на подоконник, прятались уже вместе в вигваме, стучали по ксилофону и барабану, меняли подгузники, высыпали посреди комнаты еще не задействованные игрушки, собирали пазлы… дальше по непоследовательному кругу.

Окончательно моя фантазия истощалась, когда до прихода родителей оставалось часа полтора. Зато при их появлении наступал миг всеобщего счастья, но я еще не сразу понимал, что снова принадлежу самому себе.

Это я вовсе не жалуюсь, если вдруг кто-то так подумал.

Маленькие люди, между прочим, довольно хитро устроены, с природной мудростью, кстати. На первых порах, как раз лет до двух и, может, еще чуть дольше, они, дабы не вносить раздор в ряды родственников, ревниво ищущих черты родовых и личных сходств, чудесным образом всё время меняются, отдавая дань всем по очереди в смысле похожести то на одного, то на другого, то на третьего или четвертого, а то и на всех сразу. По науке как раз и называется «период сходств». Петя, конечно, не исключение из этого закона, но самое забавное, ведь свое.

И еще в нем есть невероятная созидательная сила.

Он как-то запросто, без усилий создал семью, объединив нас вокруг себя, и все вдруг стали друг для друга гораздо значимее и родней.

– Петь, ты бы поспал. И всем будет хорошо.

Смотрит, улыбается, засыпает.

Коляску стараюсь катить поаккуратнее, охраняя его сон.

Просыпается, улыбается. Так, улыбаясь друг другу, и возвращаемся домой.

Это недавно.

Теперь говорит без умолку, волшебно осваивая дар слова в монологах и диалогах.

– Я позвоню трактору! Трактор, алло, привет! Ты на работе? Я на работе, Петька! Тогда пока, давай попрощаемся!

– Мама, ты поработала – и уже набралась сил! Пойдем!

– Петь, будешь котлету?

– Нет, я отказываюсь!

– Я устал. Дайте мне чуть-чуть отдохнуть!

Пора писать для него сказки.

Змея под бабушкиной кроватью у нас уже поселилась, Петя ей рассказал. Она даже испугалась, но змея у нас добрая.

Так их и назову, проще простого – «Сказки для Пети».