Сим удостоверяется

Я заведовал отделом прозы, наверное, последнего советского издательства, созданного официально, а было мне двадцать восемь лет. Родилось оно при московской писательской организации, прожило год или полтора и умерло, но это случилось уже без меня.

В начале же славных издательских дел громадье наших планов зашкаливало, а помимо прозы были еще полноценные отделы поэзии, драматургии и даже публицистики. Располагалось издательство в одном из переулков, соединявших Поварскую с Новым Арбатом, практически напротив дома Цветаевой, еще не превращенного в музей.

Мой карьерный взлет с нуля до таких вершин случился по воле нескольких совпавших обстоятельств.

На последнем Всесоюзном совещании молодых писателей меня приняли в Союз писателей СССР – существовала такая высшая форма поощрения, притом что у меня на тот момент была, кажется, лишь одна жалкая публикация в молодежном альманахе, остальное только в рукописях. Главным редактором выбрали довольно известного тогда и тоже довольно молодого по тем временам, лет на десять постарше меня, сочинителя, взглядов вполне либеральных, директором же, видимо для баланса, назначили человека из патриотов. Право набрать «творческих» сотрудников отдали либералу. А тогда всё пытались обновить – вот под эту раздачу я и попал. Хотя и не так уж просто. На самом деле кандидатов на мой пост было трое, и все мы выступали со своей «программой» на бюро, вроде так это называлось, прозаиков.

Базовым моим посылом высокому собранию было утверждение, что мы будем выпускать книги тех, кого другие не печатают, кому отказали уже и раз, и два, и три.

– А кто вообще никуда не приходил? – раздалась то ли язвительная, то ли любопытствующая реплика.

– Этих в первую очередь! – без тени сомнения заявил я.

Уж не знаю, что на самом деле сработало, но выбрали меня.

Заклубилась издательская жизнь, отчасти буквально, ибо, по крайней мере, наполовину она бурлила не в тесных наших комнатах, а в просторном писательском клубе – Центральном доме литераторов, находившемся от нас минутах в десяти неспешной прогулки. В подчинении у меня оказалось шесть человек: две миловидные младшие редакторши и четверо редакторов полноценных. Двоих, много старше меня, мне навязали, а оставшихся двоих я выбрал сам, пригласив толковых друзей. Причем к старшему поколению у меня претензий не возникало, а к собственным протеже они появились очень скоро. Когда они оба регулярно начали опаздывать на работу (притом что присутственных дней было то ли три, то ли четыре в неделю, а работа начиналась в полдень) и, главное, на заранее назначенные встречи с авторами, я вызвал их на улицу и сказал:

– Друзья мои! Если вы еще раз, вместе или по отдельности, опоздаете, я вас уволю.

Больше они не опаздывали.

Мы придумали уйму коллективных сборников, а они тогда оказались очень востребованы публикой, в их числе серию «историй», среди которых были «Странные истории», «Забавные», «Страшные» и какие-то еще, совсем уж невероятные. Желая привлечь в них и «классиков», и совсем неизвестных авторов, к нам потянувшихся, в том числе и из эмигрантов, составили издательский план на ближайший год, всё время пополнявшийся, и были очень горды собой. С Нагибиным я разговаривал больше по телефону: он всё уточнял, в пользу увеличения, финансовые пункты издательского договора. С Битовым в нижнем буфете ЦДЛ обсуждали состав книги, которую он нам даст, и он сказал мне лестную фразу: «Наконец-то я говорю с нормальным человеком, а не с N». С Орловым, несмотря на разницу в возрасте и писательский статус, мы просто подружились.

На самом деле мы выпустили всего несколько книг, потому как на большее количество почему-то всё время не хватало бумаги. Откуда возник сей дефицит, понятно стало не сразу. Дело в том, что бумага тогда была двух «сортов»: по низким и еще стабильным госценам – фондовая – и кооперативная, покупавшаяся через товарно-сырьевую биржу, ясное дело, во много раз более дорогая. За нашими наивными творческими спинами бумага уходила налево, принося издательству солидный доход и без всякого книгоиздания. А еще вокруг начали почковаться кооперативные издательства, тоже активно пожиравшие нашу госбумагу. Нам всё больше оставалось утверждать в художественном отделе эскизы обложек книжек, которым так и не суждено было появиться на свет. Самым же коммерчески успешным в рамках нашего издательства оказался репринт «Детской Библии», выпущенный каким-то немыслимым тиражом.

Мы на фоне разгоравшегося коммерческого угара продолжали заниматься своей игрой в бисер, не опасной для нашей дирекции, а даже полезной в качестве прикрытия, но на деле совершенно бессмысленной. Зато зарплаты у нас были заоблачными, у меня так раз в пять выше тогдашней инженерской, составлявшей сто двадцать рублей.

Времена наступили странные и очень финансово неуравновешенные, купить даже за большие деньги было нечего, разве что по талонам Союза писателей в ЦУМе: нам с женой потом еще долго служили приобретенные там утюг и люстра. При этом льготная месячная путевка в Дом творчества «Переделкино» стоила двадцать пять рублей, обед в Дубовом зале ЦДЛ, не комплексный, а по меню, обходился рубля в три-четыре, за один (уже разрешенный) доллар в коммерческом киоске продавалась пачка «Мальборо», за него же можно было всю Москву пересечь на такси. Еще нам давали регулярные продуктовые заказы. И когда я в такси забыл свежевыданную мороженую курицу, жена на меня всерьез обиделась.

А еще Максимов, главный редактор парижского журнала «Континент», взял и подарил нашему издательству весь нераспроданный тираж. Забирать его в Брюссель, где он хранился в подвале максимовского дома, отрядили меня и завотделом публицистики Петю Паламарчука, как имевших на тот момент действующие загранпаспорта.

Отправив с центрального телеграфа латинскими буквами телеграмму на авеню Керсбек почему-то еще до покупки билетов (что-то вроде «На днях будем»), мы собрались в путь, поездом.

Никто нас, конечно, не ждал. Брюссельский номер Максимова не отвечал, позвонили по парижскому.

– Много не пейте, скоро буду, – сказал Максимов.

Он как в воду глядел, потому как опытный Петя вез с собой аж десять бутылок водки, часть которой, чтобы меньше смущать таможню, мы употребили еще по пути.

Петя позвонил знакомым из НТС (Народно-трудовой союз). За нами заехали на старомодном зеленом мерседесе, приняли, накормили, а у нас с собой еще много было. Помню, что там на полке стояла подборка «Континента» до того самого номера, когда Максимов поругался с «Посевом», энтээсовским издательством, а милая седенькая дама рассказывала, как они с товарищами еще недавно бросали с моста антисоветские листовки на проходившие внизу советские корабли.

На авеню Керсбек мы попали только к вечеру.

– Сразу спать – в детскую, на четвертый этаж! – распорядился Максимов.

С утра Владимир Емельянович сообщил, что едет в Рим на встречу с советскими писателями, им же и организованную. Оставил нам немного денег, полный холодильник еды и пару десятков новеньких, еще не сложенных картонных коробок.

И мы на месяц, так как двух, а меньшее нас не устраивало, купе «на раньше» не было в наличии, стали хозяевами огромного дома.

А еще целый двор с садом, выход прямо из кухни. И тут еще Петя поймал радио «Свобода», а там Света Василенко говорит о книге женской, которую Таня нарисовала.

Энтээсовцы иногда приглашали нас в гости и подкармливали, свозили в Брюгге, где самые вкусные на свете фриты и пиво, сваренное молчаливыми монахами-траппистами, темное, густое, как оливковое масло, и в Остенде, куда причаливали тогда лондонские железнодорожные паромы, познакомили еще с какими-то местными русскими, в том числе Апраксиными, потомками сподвижника Петра I Федора Матвеевича Апраксина, графа. Отец статного седовласого хозяина дома, как выяснилось, служил начальником штаба у Деникина (в параллель: в Париже мы ночевали в библиотеке квартиры французского дипломата Махрова, чей папа был начальником штаба у Врангеля).

Сами же мы каждый день бродили по Брюсселю, изучив его до самых до окраин, съездили в Амстердам к Петиному знакомому художнику, жившему там по гранту и успешно продававшему свои картины, – я их познакомил с ден Буром, очень удивившимся, что мы к нему приехали на такси: он тогда себе такой роскоши не позволял. Потом отправились в Париж.

Вышли на Северном вокзале. А перед ним нет никакой просторной площади, лишь обычная, хотя и парижская, улица. Петя отправился в кафе позвонить, а я стоял и глазел по сторонам. Из кафе вышел человек, сел в спортивного вида автомобиль, поднявший хищные фары и мгновенно умчавшийся, и только в этот миг осозналось: я в Париже!

Звонил Петя Ренэ Герра, к нему на метро мы и поехали в Исси-ле-Мулино. Из огромного окна мансарды его дома открывался с высоты птичьего полета весь Париж, особенно близкий, лежащий буквально под ногами Сакре-Кер. И на этой мансарде были тысячи русских книг и практически все периодические издания, выпущенные русской эмиграцией. А на лестнице тебя встречали портреты Анненкова и кустодиевский Замятин. Но окончательно поразило меня даже не это. Ренэ, вроде как в шутку и уж очень загадочно улыбаясь, поставил мне на колени объемистый картонный ящик: «Как вы думаете, что это такое?» Я не знал, что и сказать. «Письма Бальмонта», – вроде как невзначай пояснил хозяин дома. В этом не было никакого кокетства удачливого коллекционера, просто ему показалось, что я смогу подобный жест и вопрос оценить. Я оценил.

Потом Ренэ на своем «студенческом» «Рено» с откидывающимися форточками возил нас по городу, показывая Париж. При развороте на площади Этуаль, в которую вместе с Елисейскими полями вливается, кажется, восемь улиц, он ловко лавировал вокруг арки между дорогими и оттого наглыми автомобилями, приговаривая: «А пусть это они меня боятся».

Вечером в квартире Махровых мы оказались на приеме в честь русских художников, живущих в Париже. А как мы могли на него не попасть, если должны были в этой квартире и ночевать? Из художников помню крупного Владимира Немухина и субтильного Оскара Рабина с грустным взглядом.

С утра пешком из Сен-Дени через весь Париж мы отправились на радио «Свобода», располагавшееся в квартире жилого дома по соседству с Эйфелевой башней. Стены кабинета главного редактора были оклеены карикатурами из «Крокодила» и прочих советских изданий: «Свобода» чаще всего олицетворялась в них микрофонами-кобрами, брызжущими слюной. Была договоренность, что Петя сначала поговорит в студии с известным антисоветским историком Михаилом Геллером по поводу только что вышедшего трактата Солженицына «Как нам обустроить Россию», а потом мы уже вместе расскажем о планах нашего юного свободного издательства. Меня пока определили в «будку» звукорежиссера, привычно двигавшего рычажки на пульте и без умолку что-то мне рассказывавшего. Самым интересным мне показалось то, что я сижу на стуле, где очень любил сиживать Виктор Платонович Некрасов. И тут во всем нашем околотке Парижа вырубилось электричество. Благо, о Солженицыне уже поговорили, а вот на меня электричества не хватило: оказалось, авария, и это надолго. Но гонорар заплатили не только Пете, но и мне – и из студии «Свободы» мы вышли по нашим тогдашним меркам изрядно богатыми.

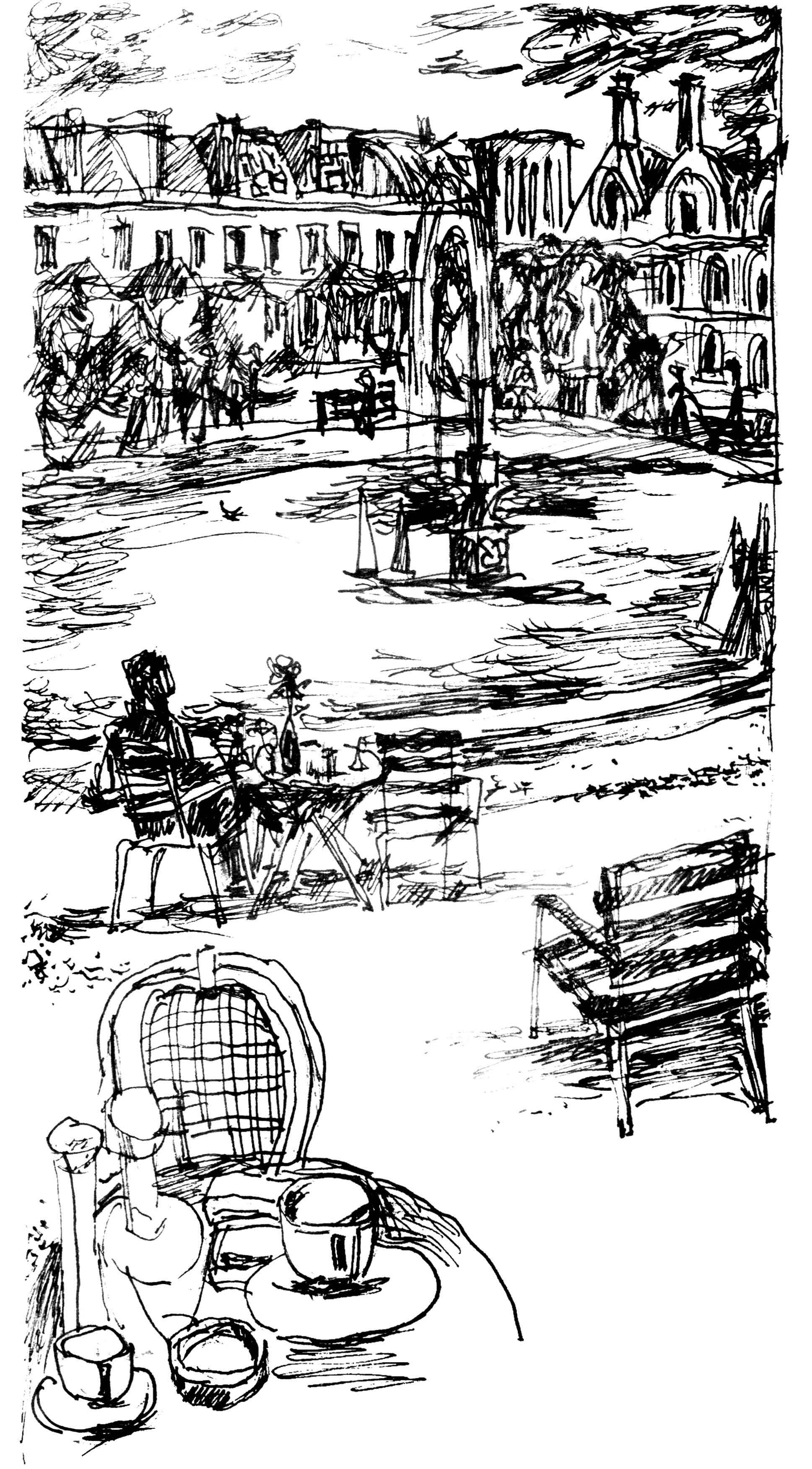

Еще у нас была назначена встреча у входа в сад Тюильри с одним легендарным русским, в свое время сбежавшим на мотоцикле сразу после войны из советской зоны Германии в американскую. И вот идем мы мимо одинокой колокольни, башни Сен-Жак, а Петя, большой, бородатый и длинноволосый, внук маршала и выпускник МГИМО с хорошим французским, думая, что никто его не понимает, размахивает матерно руками: «Ну где же этот (тра-та-та) Тюильри?! Что за город, ни (тра-та-та-та) не поймешь!» А навстречу нам идет необыкновенно красивая седовласая женщина с двумя белыми шпицами на поводках. И говорит нам, плавно указывая тонкой рукой направление и нужный поворот, с той уже давно утраченной старорусской интонацией:

– Мальчики! Вам сюда и туда!

Вечером мы прогуливались по ярко освещенным Елисейским полям, где жарили каштаны веселые негры. У нас было мало монеток, и мы из автомата решили позвонить хотя бы Петиной жене. Чтобы та обязательно перезвонила моей. Как зачем? Что мы в Париже!

Картонных коробок, купленных Максимовым, чтобы упаковать весь «Континент» из подвала, не хватило, и мы собирали недостающие по задворкам соседних магазинов.

Ко мне в гости из Амстердама приезжали Магрейт и ван дер Хейден, мы позвали с собой Петю и пили пиво на Гран-пляс, а потом обедали в рыбном ресторанчике. Мне друзья подбросили сто гульденов на жизнь, и я на них купил дочке коробку «Лего», а жене – профессиональные цветные карандаши.

Довезти подаренный журнал до Остенде, где отстаивался советский поезд, и спокойно загрузить два наших купе помог максимовский квартирант-валлиец, живший в пристройке над гаражом. Сами мы сели в Брюсселе, где поезд стоял всего несколько минут, а едва тронулись, Петя выудил из сумки бутылку виски, откопанную им, оказывается, среди залежей подвального «Континента», в свое время, видимо, заныканную там Владимиром Емельяновичем от жены.

Петя, извиняясь, сошел в Кельне, где у него тоже были знакомые.

На родной границе пришла таможня в лице милой объемной дамы, которой жала ее форма.

Я ей протянул номер журнала и бумагу, мною сочиненную заранее, на бланке издательства, с подписью и печатью:

«Сим удостоверяется, что такой-то и такой-то, уполномоченные сотрудники советского издательства такого-то, имеют право перевезти через границу СССР экземпляры журнала «Континент», дружественно переданные издательству в дар французским правительством…»

Легко проглотив откровенно наглые «имеют право» и «французское правительство», она лишь поинтересовалась:

– Очень антисоветское?

– Да. Всё про любовь.

– Проезжайте, – мою бумагу, впрочем, для порядка, а может для коллекции, она оставила себе.

«Континент» я довез. По предназначению.