Три рассказа

Бабочка

Дни поздней осени бранят обыкновенно те, кто вынужден, сидя в городской квартире, вздыхать и думать про себя, когда же, черт возьми, они батареи-то затопят! И совсем другое дело на даче, где человек сам хозяин своего температурного счастья, где ему плевать с высокой колокольни на то, какие козни против народонаселения затевают городские коммунальщики. Затопил печку – и кум королю.

Печка в сравнении с центральным отоплением обладает очевидными преимуществами, как практическими, так и эстетическими. С чем, например, может сравниться удовольствие лицезрения завораживающего танца языков пламени? А вслушивание в чистую мелодию трубы, гудящей, словно взлетающий вдалеке самолет? Ведь не станешь же, сидя в кресле, любоваться отопительной батареей и прислушиваться к булькающей в ней воде. Однако есть у печки и еще одно достоинство. Она обладает магическими свойствами. И вот тому подтверждение.

Неделю назад, вернувшись из лесу из совершенно бессмысленного похода за грибами, затопил я печку. И, наслаждаясь живым теплом, сел за ноутбук и продолжил забивать в оный мизантропический текст «Границы жизни». Пальцы порхали по клавишам, на дисплее выползала предельно пессимистическая строка: «Прожив немалое количество лет, я понял, что в этой стране человеческая жизнь наиболее точно моделируется при помощи рулона туалетной бумаги. Вначале ситуация более чем оптимистическая: крути-верти сколько хочешь, а ничего практически и не убавляется. Не видно никакого убывания. Но проходит определенное время – и ты уже весь в дерьме. И, как говорят юристы…»

И вдруг я услышал за спиной какой-то легкий трепет, какое-то эфемерное колыхание звуковых волн, которые нежно массировали барабанные перепонки или что-то еще, находящееся внутри моей головы. Я осторожно закрыл на компьютерном столе все виндовозные окна – вдруг из них этот звук раздается – и обернулся.

То оказалась совершенно роскошная бабочка, если не ошибаюсь, Павлиний глаз, трепетавшая своими сказочными крыльями в унылом пространстве комнаты. Отогрелась, то есть по сути вернулась с того света, и стала порхать по комнате. И вряд ли она понимает, кто она на самом деле: то ли бабочка на этом свете, то ли Чжуан-цзы на том. И неясно ей, бедной, куда же надо лететь, то есть где же оно – вожделенное лето, где цветы, солнце и теплый ветерок?

За окнами кромешная темнота. К тому же и шторами они завешаны. Лампочка бабочке абсолютно не в кайф, потому что на лампочки покупаются лишь одни обделенные солнечным счастьем ночные мотыльки… Мечется, бедная, по комнате – и ни хрена!

И кот мой Гаврик, недоуменно глядя на нее, кажется, вот-вот спросит: какое сегодня число-то, какой месяц? Что здесь, вообще-то, происходит?

И вдруг бабочка замечает стоящий на столе ноутбук. И видит, что на дисплее этого самого ноутбука есть именно то, что ей надо: нежное лазурное море, островок с тремя пальмами, в отдалении парус одинокий белеет и огромное синее небо с легкими облаками. Короче, конкретный парадиз, который является стандартной микрософтовской заставкой.

Вполне естественно, бабочка устремляется в этот рай. И, понятное дело, попасть в него не может, поскольку этому препятствует закрывающий экран прозрачный пластик. Пластик довольно мягкий, в связи с чем от удара бабочка не только не получает инвалидность, но и сознания не теряет. Затем предпринимается еще несколько попыток. И с тем же самым результатом. Бабочка садится на левый верхний угол дисплея и с тоской смотрит в рай, куда ее, очевидно, не пускают грехи, совершенные в предыдущей жизни. Как говорится, против кармы не попрешь.

Отдышавшись, она вновь предпринимает несколько попыток пробить головой невидимое препятствие, границу, которая разделяет сладостные мечты и горькую реальность. И в конце концов выбившаяся из сил бабочка садится на клавиатуру, устроившись между клавишами «F5» и «4». Сидит, тяжело дышит и думает свою горькую думу, распластав прекрасные крылья, которые смотрят на меня двумя парами совершенно не соответствующих моменту радостных глаз. Так уж устроены эти создания, чтобы в любом состоянии, даже абсолютно катастрофическом, радовать человеческий глаз. Разве можно ей не сочувствовать?

И я сочувствую. Дура ты, думаю, дурная! Тебе нужна клавиша «F1» – «Help»! Подползи к ней, собери последние силы и стукни головой по клавише. Дядя Билл Гейтс – он самый могущественный в мире, потому что у него больше всех долларов. Он всё может. Он, несомненно, знает в своей операционной системе такую заветную форточку, через которую можно запросто попасть в эту картинку и жить в ней вечно и счастливо. Напрягись, бабочка, Гейтс обязательно тебе поможет, обязательно!

Но не поняла меня бабочка. Пришлось действовать самому, хоть заранее было известно, что ничего путного из этого не получится. Потому что Windows совершенно по-разному реагирует на людей и на бабочек. Нажал я «F1» и задал вопрос: «Как помочь бабочке?» В ответ, понятное дело, вылезла всякая ахинея: о получении справки во время работы; разрешение вопросов, связанных со справкой; установка мастеров и шаблонов; указания по поиску справки; использование справочной системы без помощника по Office; о технических ресурсах корпорации Майкрософт; добавление подсказок к форме. В общем, Билл Гейтс поступил совершенно по-свински: сделал вид, что не понял меня. Словно я у него сто долларов попросил!

Пока я проделывал эти бессмысленные манипуляции, злясь на подлого Гейтса, заклятого врага всех ламеров, юзеров и программеров, бабочка отдышалась и куда-то обреченно улетела. То ли смирилась с тем, что рая нет, то ли решила искать его в другом месте.

Поразмышляв некоторое время, я всё-таки нашел верное решение данной проблемы. Что свидетельствует о том, что я обладаю более высоким интеллектом, чем Билл Гейтс. И вопиющая разница в наших имущественных положениях есть величайшая несправедливость.

Весь следующий день я печку не топил, разогреваясь физическими телодвижениями типа колки дров и марш-броска в сельский магазин за ненужными мне спичками и солью. И вечером стоически поддерживал лишь такую температуру, чтобы нам с котом Гавриком не впасть в анабиоз. То же самое проделал и на следующий день. В результате получилась эвтаназия. Ну да, именно так. Ведь бабочка страстно хотела попасть в рай. То есть добровольно хотела уйти из жизни. Ведь нельзя же одновременно одной ногой быть здесь, а другой там, в раю. И я ей в этом помог в соответствии с гуманными законами Нидерландов, где эвтаназия разрешена.

И теперь я часто и подолгу вглядываюсь в картинку на дисплее. Где там моя бабочка? На какой из трех пальм сидит, наслаждаясь остановившимся временем? Ведь рай – это вечность, не так ли? А в вечности, как и на картинке, не должно быть никаких изменений. Однако изображение мелкое (скупой Гейтс пикселей пожалел!), и разглядеть бабочку невозможно. Но она там есть, я уверен! Есть! И может быть, она порой с благодарностью вспоминает обо мне. Ведь именно я подарил ей это вечное блаженство.

Два обмана из темноты

– Помнишь, ты еще молодушкой была?

– Да, помню, как не помнить. Словно вчера...

– Ну и как это было? Так сказать, для потомков, для портрета времени.

– Как-как? Барин молодой, значит. Весь израненный, так жалобно стонал...

– Это ты загнула, голубушка. Сосудистое надо пропить.

– Нет, всё точно: барин молодой, весь израненный, так жалобно стонал!

– Да не мог он стонать!

– Это почему же? Израненный ведь был...

– Да не стонал он! Он мог только стенать! Не мог Евгений Павлович Гребенка такое ляпнуть: в ту пору все только стенали. Высоким штилем. Поскольку люди были утонченные!

– Ну он, может, и стенал. Но мне послышалось, что стонает. Потому что я молодушкой была из простых. К тому же Евгений Павлович сам знать не мог, какие звуки издает израненный генерал с сединой в усах. Потому что сам Гребенка дожил только до тридцати шести. Откуда ж ему, сердешному, было знать.

– Стоп! Какая ты к чертям еще молодушка была? Ты уж вдовушкой была к тому времени, пятерых уж дочек замуж отдала! Совсем у тебя все перепуталось! Сосудистое, сосудистое – не меньше месяца!

– Ах, да. Тогда еще конница по улице шла. Так вот этот барин, молодой еще, не израненный, говорит: «Напой, красавица, водой!»

– Что-что?!

– Ну ты не видал, какой я была красавицей, весь ихний гарнизон, или что у них там, мимо меня проезжая, все шеи себе свернул. Включая лошадей.

– Да не мог барин сказать «напой водой». Скорее, «напой романс про молодого барина, который идет куда–то в поход».

– Ну не знаю, если мне не веришь, то своим недоверием оскорбляешь память Евгения Павловича. Он всегда подбирал слова самые точные. Вот, например: «Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные...» Кстати, это он про меня написал!

– Ну не верю, не может такого быть.

– А было! Вначале про молодушку написал, а потом и про мои очи.

– Сгубили?

– Да, сгубили.

– Это при живой-то жене?

– А что жена? Тут дело-то такое: страсть взыграла, так и жену в сторону, и всех прочих. Это жизнь!

– Нет, не могла ты сгубить Евгения Павловича.

– Это почему же?

– Да потому что его сгубил туберкулез.

– Ну, мы обеи сгубили... Обои... В общем, вдвоем. Ведь написал он именно так: «вы сгубили меня», то есть я и туберкулез.

– Хорошо, допустим. Так ты тогда кем была – молодушкой или вдовушкой? Ты с какого года-то будешь?

– Я – мечта поэта, муза. А музы возраста не имеют.

– Допустим. Но в таком случае ты хоть раскаиваешься?

– В чем мне надо раскаиваться?

– Да поэта сгубила!

– Я его в веках спасла. Потому что доживи он до возраста израненного барина, так и насочинял бы много старчески-беспомощного. И затерялись бы мои очи – мои, мои! – среди всей последующей дребедени. А так блещут и сверкают в веках!

– Старая ты ведьма! Ну хоть снится он тебе?

– Кто?

– Барин.

– Молодой или старый?

– Обои... Тьфу, оба... Или всё же обои?

– По четным – молодой, по нечетным – старый. Никому из них не обидно. Обоих в сердце храню!

– А хранишь ли ты образ Евгения Павловича?

– Конечно! Вот тут, на фотках, он у меня во всех видах.

– На каких таких фотках? Не было их тогда.

– Как же. Уж если зазевавшегося Пушкина изловчились щелкнуть, то Евгений Павлович много и с удовольствием позировал... Вот... Вот... Вот еще...

– Так, Милентий Соколов со своею гитарой – это понятно... Алеша Димитриевич, Володя Поляков – из той же оперы. Но вот откуда сестры Бэрри?

– Нет, это тоже Евгений Павлович. Он большой выдумщик был. Любил иногда в дамское наряжаться.

– А почему их две? Тьфу, два почему?

– Всё просто. Это он рядом с зеркалом.

– Ну а вот этот как сюда попал? В пиджаке Моссельпрома который.

– Ну это близкий друг Евгения Павловича...

– Неужто Шевченко, Тарас Григорьевич?

– Нет, бери выше! Это Леонид Петрович, Дербенев!

– А он с какого боку-припеку?

– Ну как же? Неужели не знаешь? Это ведь тоже про меня, про мои черные очи: «Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в двадцатый век прокралась ты...»

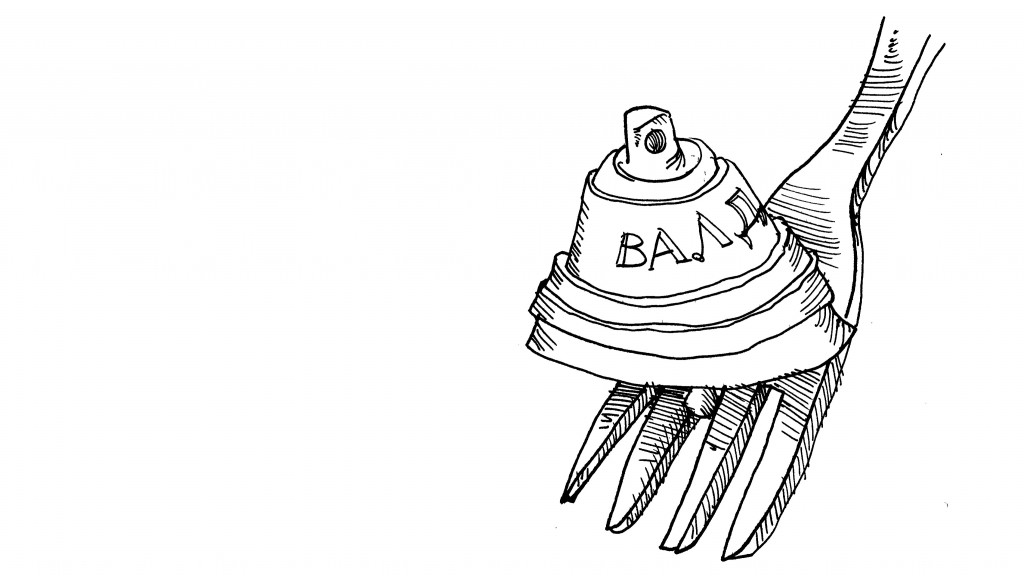

(И она поет дребезжащим старческим голосом, из которого выглядывает то треснувший валдайский колокольчик, то звяканье вилок о тарелки «У Максима», то треньканье первых мобильников размером в полкирпича на закрытых обкомовских широких гуляньях, то клацанье механизмов музыкальных автоматов, проглатывающих монеты, то торжественный звон пластмассовых стаканчиков, которыми чокаются за прекрасных дам.)

Турецкое сало

Однажды к великому османскому султану Махмуду IV со стенаньями и плачем пришли турки.

– Что вас так опечалило, дети мои? – спросил султан.

– О, великий султан, – ответили турки, – мы потеряли покой и сон. И не приносят нам облегчения ни ласковые звуки зурны, ни горячие объятья наших жен.

– Что стало тому причиной? – спросил султан.

– О, великий султан, – ответили турки, – три дня назад к нам прибыл заморский купец. Он привез несказанное яство – нежное, как ланиты юных дев, теплое, как мартовский ветерок, благоуханное, как цветущая роза.

– Если он не дает вам его отведать, – грозно сказал султан, – я велю отрубить ему голову.

– Нет, – ответили турки, – нам не дает его отведать наша вера. Потому что то яство называется салом, и сделано оно из нечистого животного.

– Не печальтесь, – ответил султан, – ступайте по домам. А наутро приходите ко дворцу.

И султан приказал своим поварам сделать такое сало для правоверных, которое превосходило бы сало неверных настолько, насколько главный минарет Стамбула выше украинской хаты.

Наутро турки пришли на дворцовую площадь и попробовали рахат-лукум, который, по их мнению, был нежным, как ланиты юных дев, теплым, как мартовский ветерок, благоуханным, как цветущая роза.

А через год в Украйну прибыли турецкие послы с дарами. И самым главным даром у них был рахат-лукум, который они назвали турецким салом.

Попробовали казаки, плюнули наземь и позвали писца. Дальнейшее увековечил художник Репин в своей знаменитой картине «Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану».