Потерянное счастье

О текущем моменте Радий Степанович твердо знал только то, что ему больше девяноста лет.

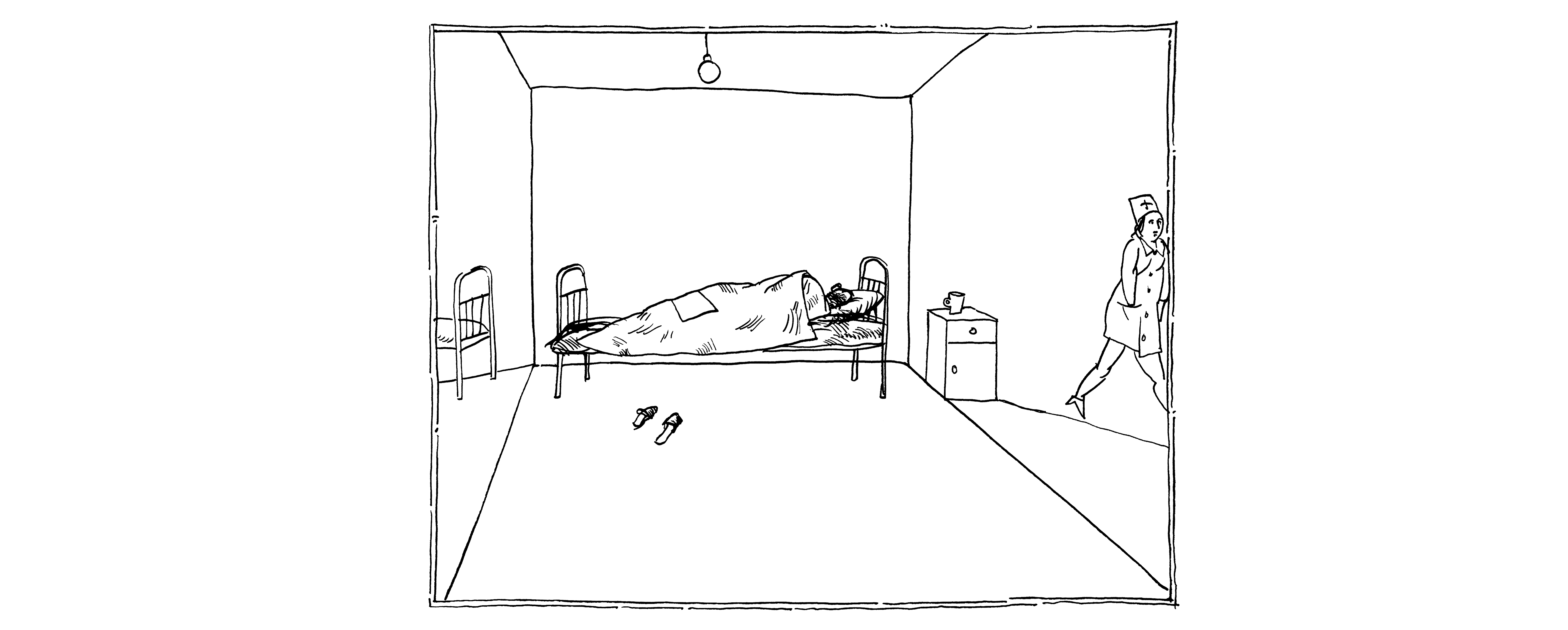

И что на эту кровать его положили, чтобы он на ней умер.

Однако пока не получалось.

Уже неделю он лежал на правом боку в десяти сантиметрах от белой стены.

Но это на скороспелый взгляд какого-нибудь спешащего жить человека она была белой. Радий Степанович прекрасно видел трещинки на масляной краске, царапины, подтеки, пятна, которые слагались в замысловатую картину. В картину, которая лишь при большом напряжении его ослабевшей мысли частично приоткрывала свой смысл.

Порой картина оживала. Трещины и пятна приходили в движение. И в этом мельтешении Радию Ивановичу порой удавалось разглядеть какие-то фрагменты из прожитой им жизни.

В эту больницу его уложил умирать внук. Потому что валандаться со стариком стало невмоготу. Не столько, конечно, внуку, сколько невестке.

Конечно, можно было бы и сиделку… И такой расклад некоторое время практиковали. Но это было еще хуже. Потому что получался сущий ад – абсолютно чужой человек в совсем небольшой трехкомнатной квартире. Где еще и двое сыновей. Один студент. Второй выпускной заканчивает, и надо усиленно готовиться к поступлению. Да еще и их друзья-подружки постоянно под ногами вертятся.

Наверно, сын с отцом так не обошелся бы. Как-никак родные узы более короткие, а потому и крепкие. Не может не помнить, сколько в него вложил Радий Степанович.

Однако сын с невесткой были далеко. С середины девяностых перебрались в Америку. И последние лет пять от них не поступало никаких сведений.

Уж живы ли? Ведь немолоды тоже.

— Э, дедок, жив? – бодрым голосом пропела над ухом медсестра. – Небось, обдулся?

Радий Степанович молчал. Потому что давно уже не обращал внимания на происходящее снаружи, не придавал никакого значения внешним голосам.

Его интересовало только внутреннее, которого за девяносто с лишним лет накопились огромные горы. Успеть бы проникнуть внутренним зрением в их суть.

Сестра, что-то ловко сунула в рот. И влила немного воды.

— Живым лекарств не хватают, а тут на труп тратят, — кто-то пробурчал в дальнем углу. Но это была дежурная шутка, которой никто уже не смеялся.

Отправить Радия Степановича в больницу оказалось не так уж и просто. Пришлось внуку напрячься. В районной поликлинике ему откровенно сказали: сбагрить дедушку на государство хотите? Чтобы под ногами не путался? Не выйдет!

Однако вышло.

Внук собрал все необходимые справки, которые приаттачил к письму в Администрацию Президента.

Естественно, ответ был положительный. Потому что стрелки на исторических часах повернулись в обратную сторону. И в Администрации Президента не могли наплевательски отнестись к судьбе человека, который долгие годы не за страх, а за совесть приумножал величие Родины. А первый секретарь горкома партии одного из уральских городов республиканского подчинения, где выковывалось всесокрушающая мощь советского оружия, был именно таким человеком.

Заведующий больницей, прочитав письмо, хоть и досадливо поморщился, но вынужден был взять под козырек, щелкнув каблуками гипотетических хромовых сапог. То, что при этом было у него в голове, внука не интересовало.

Правда, засунули Радия Степановича в шестиместную палату. Хоть были частично свободны не только четырехместные, но и одна одноместная. И лет тридцать назад ветерана партии и далеко не рядового ее члена разместили бы именно в одноместной. И пылинки бы с него сдували. И специально готовили бы для него на кухне порционные блюда. Тогда Радий Степанович к таким делам относился серьезно.

Сейчас же ему все это, внешнее, было абсолютно безразлично.

Больные, в разной степени больные, но больные не более чем на десять процентов, относились к деду как к некоему загадочному существу. Как прежде советские люди относились к первой поправке к конституции США, знание о которой черпали из советской прессы. Несмотря на то, что пожилая санитарка с узловатыми пальцами и слезящимися глазами и сказала им, что «это очень важный человек». В чем заключалась его важность? На что он был способен при жизни? Сколько наворовал?

Самый дотошный, Федор лет сорока, какое-то время пытался как-то прояснить эти вопросы. Однако никакого общения не получилось. Радий Степанович на вопросы не отвечал.

Лежание в больнице для тех, для кого больница – вынужденная обуза, — дело скучное. Телевизор в холле оккупировала женская половина отделения. На НТВ прорваться было невозможно. Нельзя было пробить мощный заслон идущих нонстопом «Модного приговора», «Давай поженимся», «Голоса», «Наедине со всеми», «Пусть говорят» и прочей тряхомудии. Книги не шли. Потому что сосредоточиться в палате было невозможно. Оставались карты. А также разнообразные «жизненные истории», которые на поверку оказывались необычайно однообразными.

В палате, где должен был умереть Радий Степанович – и об этом все прекрасно знали – придумали тотализатор. Так, по мелочам, сей народ при себе крупных денег не держал. Взяли тетрадный листочек и записали на нем ставки на то, когда Радий Степанович умрет.

Ставки были невысоки. Поэтому ни у кого не возникало желания придушить Радия Степановича, в котором еле теплилась жизнь. Утром один из сопалатников бывшего первого секретаря подходил к его кровати, прислушивался и, вздохнув, констатировал: дышит, блин! Что тут же порождало волну шуток-прибауток.

Радий Степанович ощущал себя несчастным. Не потому, естественно, что умирал. Не потому, что брошен родными, до которых и ему не было дела. Тут, как говорится, без обоюдных претензий. Потому что жизнь прожил неправильно. Несчастливо. То есть считал счастьем абсолютно не то, что счастьем является в действительности.

Как он пришел к этой мысли – одному лишь богу известно, которого Радий Степанович так и не признал в лицо.

И, не мигая, глядя в стену – и днем, и ночью, — пытался найти ту поворотную точку, где он пошел в другую сторону – прочь от счастья. Собственно, он не понимал и то, каким счастье бывает.

Стена рисовала картины заседаний парткомов и райкомов, на которых Радий Степанович решал неотложные задачи строительства социалистического общества. Боролся с головотяпством, кумовством, разгильдяйством, стяжательством, двурушничеством, взяточничеством, бюрократизмом, бракоделием, бытовым пьянством, волокитой, нарушениями норм социалистического общежития, мздоимством, низкопоклонством перед Западом, оппортунизмом, ревизионизмом, догматизмом, уклонизмом, как с левым, так и с правым, очковтирательством, головокружением от успехов, тлетворной буржуазностью, формализмом, шапкозакидательством, словоблудием, начетничеством, пережитками царизма, поповством, лизоблюдством, нарушением партийной дисциплины…

Радий Степанович отчетливо видел, как идет он по цехам номерного завода, вокруг которого во время войны вырос вверенный ему город, и поднимает людей на трудовые подвиги, стимулирует перевыполнение плана, выпуск продукции самого высокого качества, рационализаторство, освоение новых технологических подходов, рачительность и ответственность за выполнение оборонных заказов.

Был ли он тогда счастлив? Вряд ли. Хоть и считал, что вот это и есть высшее проявление счастья.

В палату порой приходили посетители. И не только жены, которые приносили апельсины и еще что-нибудь насыщенное витаминами, которые должны стимулировать процесс выздоровления. Порой появлялись и коллеги по работе. У которых зачастую были иные представления о том, что же в первую очередь необходимо идущим на поправку людям. То есть приносили и тайком распивали.

И на этой почве чуть не случилось убийство.

Однажды к Андрею Илларионовичу пришли два друга. В высшей степени интеллигентные. Интеллигентно распили втроем бутылку немировской перцовки. Вышли покурить. Вернувшись, распили еще четвертинку киновского коньяка.

И тут один из друзей спросил, шепотом, Андрея Илларионовича: а кто это там лежит? Живой?

Андрей Илларионович сказал, что был когда то крупной фигурой, секретарем горкома. И теперь вот его положили сюда помирать.

У друга Андрея Илларионовича налились кровью глаза.

— Значит, эта мразь, собирается преспокойно тут помереть. На белых простынках! Своей смертью! – взревел он. – Эта мразь, которая погубила в лагерях миллионы безвинных людей! Не бывать тому!

И, засучив рукава, он пошел на Радия Степановича. Чтобы задушить его. И свершить тем самым правосудие истории.

К счастью, его остановили, втроем повиснув на нем, словно охотничьи собаки на матером волке.

Да, была у Радия Степановича Зина. Секретарша. Он испытал с ней немало радостного. То есть плотского. С нею могла сравниться лишь Нина. Ну, и еще, может быть, Лена. Больше никто из ихней сестры не припоминался. Хоть и было их на веку Радия Степановича изрядно.

Правда, к радости обладания ими примешивалась некоторая горечь от того, что все это было незаконно. И скрытно, насколько это возможно для руководителя его ранга. И, значит, он в определенной степени нарушал нормы социалистического общежития, против нарушения которого сам и боролся.

Ну, и если абсолютно честно, что было в этом что-то животное. Нет, не любовь мужчины и женщины, как бы ни внушал он себе тогда. А любовь собаки, которая всецело зависит от хозяина.

Все это уводило его от настоящего счастья. Отсутствие которого и причиняло теперь боль. И это была единственная боль. Потому что периферическая нервная система у Радия Степановича уже полностью износилась. И его тело болеть не могло. Болел только один мозг. Поскольку души, как считал Радий Степанович, у него нет.

Прошло уже две недели. Состав палаты уже полностью обновился. А Радий Степанович все еще был жив. Видимо, столь сильно было в нем желание отыскать в своем прошлом ту точку, где он столкнулся со счастьем. И мимо которого прошел.

Новые больные были примерно такими же в своих мыслях и желаниях, что и выписавшиеся. У них были те же шутки по поводу деда, уткнувшегося носом в стенку. И даже тот же самый тотализатор они устроили. Правда, один, особо оригинальный шутник, попытался напоить Радия Степановича рюмкой водки. Чтобы помирать повеселее было.

У медсестер же против него накапливалась злоба. На первый взгляд, беспричинная. Поскольку особых хлопот он не доставлял. Памперсы санитарки меняли.

Однако причина была очень весомая. Радий Степанович всем своим беспомощным видом глумился над ними. Такими цветущими, такими пышущими здоровьем, такими хватающими на лету раскрытым ртом все плотские радости жизни: от кулинарных до сексуальных. А он, старый сгнивший пень, внушал им мысль, что и они такими же будут.

И они обращались к нему уже не «дедок», а «эй», «ты», «ну»…

И при этом жутко матерились мысленно.

Что же касается лечащего врача, то во время обходов он старался поскорее прошмыгнуть мимо Радия Степановича, бросая через плечо: «молодцом, мо-лод-цом!»

И лишь санитарка с узловатыми пальцами безропотно, не демонстрируя никаких эмоций, исполняла свой профессиональный долг. Так заведено испокон веку. Он – начальник. Ему необходимо подчиняться. Даже если он ничего и не требует. Надо угадывать желания, даже если они не только не высказываются начальником, но и не промысливаются. А желания теперь были у тела Радия Степановича. И они никак не могли передаваться с помощью речи.

Женился Радий Степанович скоропалительно. Поскольку для дальнейшего кадрового роста необходимо было иметь жену. На которой он и женился, думая, что это любовь. И что без любви никак нельзя. Ведь он к тому времени столько наговорил с высокой трибуны про все стороны бытия строителя коммунизма, в том числе и про отношения между полами, что и самому себе смог внушить, что любовь – это великое чувство, которое цементирует ячейку общества, каковой является советская семья.

Довольно скоро понял, что это была не любовь. Однако отступать на исходные, холостяцкие, позиции было невозможно. Развестись – это значило поставить крест на дальнейшей карьере.

Сын? Ну, это для Радия Степановича был вопрос неоднозначный. Что-то в нем, несомненно, — да. Что-то, и по большей, к сожалению, части – нет. Больше разочаровывал. И еще до сорока лет начал прибавлять седых волос. Упустил.

А стенка продолжала отматывать хронику жизни в обратную сторону. В сторону его появления на свет. И, очень может быть, что роковой точкой, где Радий Степанович разошелся со своим счастьем, был его первый вскрик и изумление тому, что перед ним разверзнулся громадный мир.

В тот день в отделении отмечали день рождения старшей медсестры Жаны Львовны. Была бутылочка шампанского, коньячок, тортик, пирожки, которые напекла сама именинница, и все такое прочее, без чего не обходится праздник в современном женском трудовом коллективе. Точно так же эти события отмечаются и в библиотеках, и в бухгалтериях, и в прочих местах, где единственному мужчине отведена роль начальника.

Врачи посидели для порядка минут десять, поздравили и ушли в свою ординаторскую. Кастовость в медицинских учреждениях развита, пожалуй, покрепче, чем в армии.

И сестры начали обсуждать насущные проблемы. Начав с профессионального, вскоре перешли к личному. Раскраснелись, смеются, печалятся, негодуют, радуются… Даже немного всплакнули, когда коньяка оставалось на донышке.

И тут вбегает Ильясов из той самой палаты. И с порога: кажись, помер.

Отправили Лидочку, самую молодую. В медучреждениях также не без дедовщины.

Лидочка, превозмогая брезгливость, пощупала пульс. На нулях. Оттянула веки. Непонятно. Поднесла зеркальце к губам – все медсестры его с собой носят в соответствии с тайной директивой Минздрава. Зеркальце запотело.

И пошла допивать.

В строительном институте, куда Радий Степанович вернулся доучиваться после войны, счастьем даже не пахло. Вчерашние школьники считали его, фронтовика, мало того, что инопланитянином, так еще и пожилым инопланитянином. Хоть и было ему тогда двадцать три года. И это новое поколение его в свою жизнь не впускало. Хоть он туда, собственно, и не стремился. Они были чужие. Так что институтское время было для него временем одиночества. И какое уж тут может быть счастье.

Да и не было у него времени на такую неосязаемую вещь, как счастье. Двойная нагрузка: необходимо было и учиться, наверстывая упущенное, и, засучив рукава, работать в комсомоле. А с третьего курса – в институтском партбюро.

А стена тем временем отмотала назад еще два года. Где Радий Степанович к началу 1945 года был старшим лейтенантом, командовал саперной ротой.

Его рота в составе Первого украинского фронта принимала участие в освобождении Польши. И хоть хребет гитлеровской армии был уже перебит, но сопротивление было отчаянным. В конце января Радия Степановича ранило осколком от снаряда 150-миллиметровой гаубицы. Ранило в первый и в последний раз. Попал в госпиталь под Краковом, где провалялся два месяца.

Хотя слово «провалялся» абсолютно не передавало то его состояние, в котором он пребывал все это время. Ну, правда, в первую неделю, когда его штопали и когда от боли невозможно было уснуть, было совсем не сладко.

А потом…

Потом он встретился с Гражиной. С Грашкой, как она себя назвала в тот самый первый раз. Она, совсем еще юная девушка, приходила в госпиталь помогать ухаживать за ранеными советскими бойцами. Приходила не то чтобы добровольно, но и считала своим долгом. Если не счастьем. Потому что освобождение страны было для нее счастьем. И солдаты, которые это счастье ей подарили, это счастье олицетворяли. И счастьем было для нее облегчать их страдание.

Ну, может быть, Радий Степанович этого знать не мог, был и какой-то небольшой материальный стимул. Какие-то продукты… Ведь Польша, лежавшая в руинах, пребывала в жуткой нищете.

И когда они увидели друг друга в первый раз, то поняли – вот оно. Вот оно то, чего люди всю жизнь ждут. И мало кто дожидается и встречает.

И всё, неведомая сила притиснула их друг к другу, словно были они двумя половинками магнита.

Ни он, ни она не обращали ни малейшего внимания на подтрунивания раненых. А то и на явные непристойные слова и жесты. Солдаты ведь, войну прошли. Не от злого умысла. А от радости, что вот и война для них закончилась. И теперь скоро и они дорвутся до женского тела.

Нет, Радий Степанович ни до чего такого не дорывался. Не было между ними ничего такого. Потому что Грашка была совсем юная. И надо было в ней этому состоянию вызреть. Ну, месяца два, три, четыре… Во время войны все зреет и развивается значительно быстрее.

Когда он начал ходить, пока еще на костылях, в госпитальном саду вовсю бушевала весна.

Он прекрасно помнил ее смешливые глаза, затуманивавшиеся при поцелуе. Ромашковый запах волос. Пульсирующую жилку на доверчивой шее. Помнил ее голос. И неважно, что они знали совсем немного общих слов – польских и русских. Он интуитивно понимал, о чем она говорит, ласково пришептывая.

О чем она могла еще говорить, кроме как о любви, хоть и рассказывала о своем детстве, о родителях, о школе, том, как в детстве каталась верхом на собаке, как ловила раков…

Если не о войне, то, значит, о любви.

А потом он должен был догонять свой батальон, который был уже где-то в Австрии.

Солнце померкло.

Она написала на бумажке свой адрес. И при этом плакала. Он – номер своей полевой почты.

Дальше был обрыв пленки. Стена уже больше ничего не показывала. На ней шел белый снег. И было чуть слышно стрекотание пустого проектора.

Внезапно стена начала вспухать. Словно где-то внутри у нее что-то зародилось и стремительно растет.

Штукатурка лопнула.

И Радий Степанович увидел перед собой лицо Грашки с призывно распахнутыми губами. И ощутил ромашковый запах волос. И увидел пульсирующую жилку на доверчивой шее.

И он прильнул к теплым губам. И задохнулся от сладостного ощущения, когда тебя выпивают до самого донышка.