А можно?

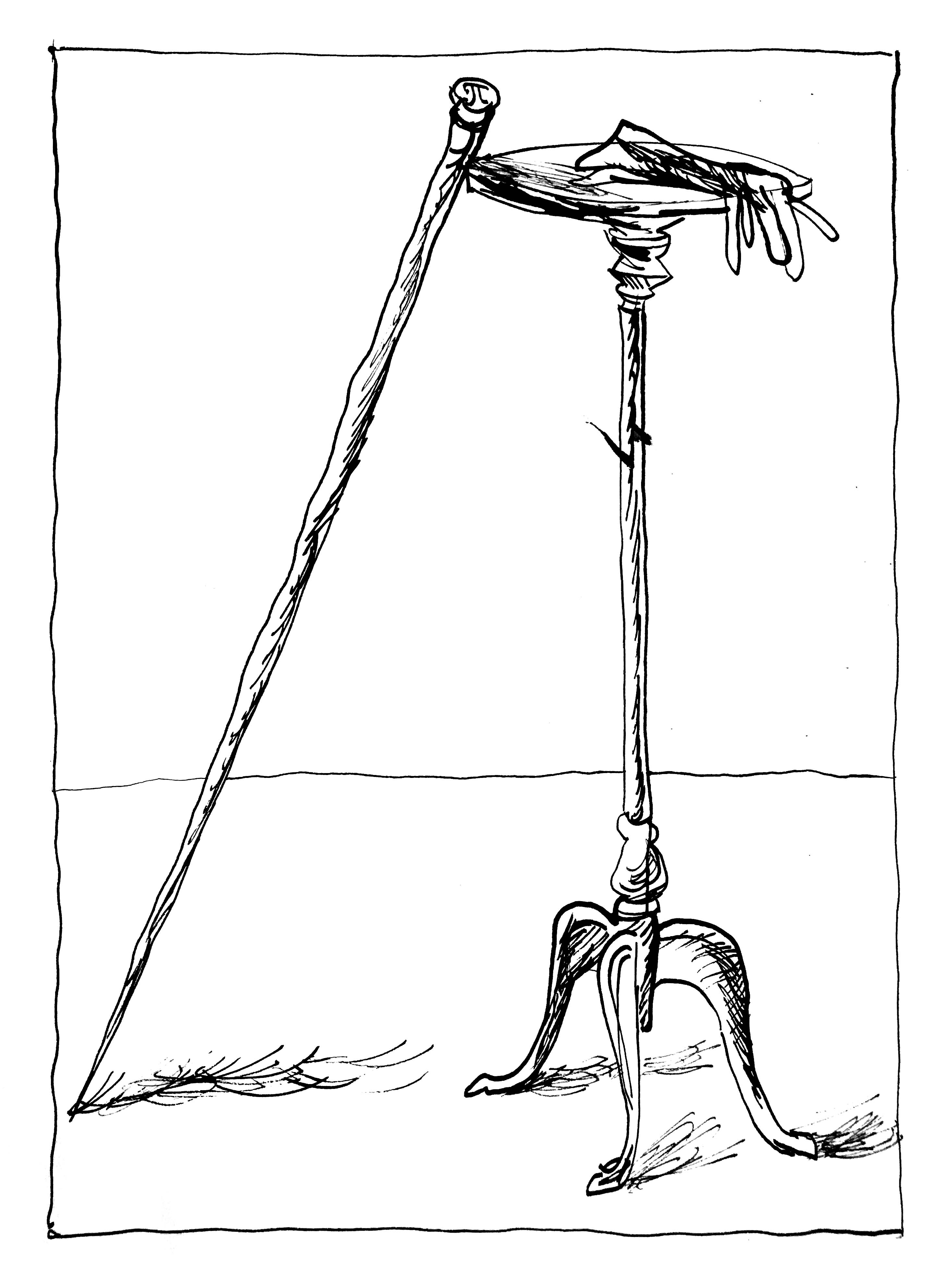

В пушкинской квартире на Мойке мне разрешили подержать его трость. По знакомству, конечно. Их там три на самом деле, с замысловатыми набалдашниками: один аметистовый, во второй вделана пуговица от мундира Петра Первого, на третьем, слоновой кости, вырезано «А. Пушкинъ». Какую именно из них я держал в руках – напрочь не помню, кажется, ту, что с пуговицей. Но они точно деревянные, а вовсе не чугунные, как мне представлялось с детства по рассказам о дуэли, точнее временах, ей предшествовавших: будто Пушкин для тренировки носил пудовую трость да еще ею и жонглировал, подбрасывая вверх, дабы рука в нужный момент не дрогнула. Говорят, та, что в Михайловском хранится прислоненной к камину в кабинете, точно железная, но мне в руки она пока не попадала. По некоторым свидетельствам, весит она ровно как дуэльный пистолет, но точно не знаю, а врать с уверенностью не буду.

В Ясной Поляне по главному дому нас как-то вел Владимир Толстой, тогда недавно ставший директором усадьбы. На втором этаже в кабинете, где репродукция «Сикстинской мадонны», Брокгауз с Эфроном и зеленый диван, на котором Лев Николаевич родился, я кивнул на книжный шкаф:

– А можно?

– Можно, – легко согласился Володя. – Только на место поставь.

Я достал какую-то книгу, хорошо запомнив, откуда ее взял, раскрыл, вежливо полистал: на полях буквально каждой страницы очень знакомым почерком сделаны были карандашные пометки, чаще короткие, а иногда и пространные. Не без трепета я книгу закрыл и вернул на место. Но тактильное мое любопытство оказалось заразным.

К креслу, не тому всё-таки, что у стола, а которое в углу (оба они, кстати, неглубоки и невелики – не был Толстой великаном), взглядом уже примеривался писатель Отрошенко:

– Можно?

– Да пожалуйста.

Во мне ласково, но язвительно засвербело.

И когда мы вышли из дома, я вроде как между прочим, глядя то в пространство, то под ноги и даже будто немного стесняясь и сам пугаясь своих слов, сказал:

– Ну ты, Владик, попал, уж извини…

– Что? Что такое? – заволновался он.

– Ты разве не знаешь, что в этом кресле нельзя сидеть?

– Не знал… – повисла долгая пауза. – А почему?

– В нем Тургенев сиживал, Гончаров, Чехов…

Влад задумался и немного приободрился:

– Ну так не худшая же компания?

– Оно-то да, но…

– Но что?

– Ты же знаешь, что все они умерли?

А надо сказать, что Владик при всем своем высоком росте человек тонкий и даже отчасти мнительный. Одно то, что он, кажется, единственный из друзей, кого можно разыграть на первое апреля хоть в десятый раз, таковое желание невзначай и с легкостью провоцирует. И если подбавить в интонацию хотя бы одну таинственно-мистическую ноту, как у любимого нами всеми Гоголя, то уж пиши пропало.

Меня, конечно, тянуло в игру эту поиграть подольше, но, зная чувствительное душевное устройство моего друга и наблюдая серьезность, омрачившую его лицо, надолго меня не хватило:

– Да пошутил я, Владик!

– Как пошутил?

– Не сидели в нем Тургенев, Гончаров и Чехов.

– А почему?

– Не посмели…

Кажется, он на меня даже немного обиделся. Но потом отлегло.

Из той же Ясной Поляны мы однажды ехали в Поленово. Тоже в хорошей компании.

Маканину и Киму, как мэтрам, выделили персональный автомобиль. Ну и меня они с собой взяли. Я, естественно, занял срединное, не самое удобное место. Справа – Владимир Семенович, слева – Анатолий Андреевич.

Ехать там не так чтобы очень далеко, но около часа, наверное. Говорили о чем-то: Ким эмоционально, Маканин, как всегда, сдержанно, чуть посмеиваясь в бороду. Я особо не встревал, переводя взгляд с одного на другого.

И где-то на полдороге они вдруг стали «мериться» литературными наградами и премиями. Вроде в шутку. У меня… А у меня… Склонялось к ничьей, хотя Маканин и хороший шахматист. И тут Ким вспомнил, что у него есть еще орден «Знак почета». Не было уже ни СССР, ни Союза писателей его имени. И дело-то было давнее…

– Неправильно, Толя, тебя наградили, – горько вздохнул Маканин.

– Это почему, Володя? – удивился Ким.

– Потому что ты кореец и пишешь по-русски. Тебе «Дружбу народов» надо было давать. Он и по статусу выше, а там уж и до «Трудового Красного Знамени» близко.

– Ну ладно, какой дали, такой и дали. У тебя и такого, поди, нет.

– Почему же? Есть.

– И какой?

– Не поверишь… – сделал правильную паузу Владимир Семенович. – «Знак почета». Нас к нему скопом, видимо, представили, по писательскому списку и рангу. Что заслужили.

– Да? – невесело ответил почему-то серьезно изумленный Анатолий Андреевич.

– Вот так-то, Толя! А ты говоришь «дружба народов», – подначил его Маканин.

– Ничего я не говорю, – чуть раздраженно сказал Ким и отвернулся к окну. Маканин – к своему.

И тут смешок, который я долго скрывал, всё ж вырвался наружу.

Классики оба строго посмотрели на меня и… нет, не расхохотались, но дружественно заулыбались. Мир был восстановлен. Ну прямо как дети.

В Поленово нас встречал Федор Дмитриевич Поленов, внук. Как раз подъехал и автобус с остальными нашими.

Я был здесь не в первый раз, но, конечно, пошел со всеми и в главный дом, и в мастерскую, и куда-то еще – приятно, когда водит тебя по усадьбе не экскурсовод, а потомственный хозяин, каковым себя Федор Дмитриевич явно ощущал, притом что формально уже даже официальным директором не был.

Познавательная часть не затянулась, тем более что время уже приближалось к обеденному, и некоторые даже переглядывались: когда же кормить будут, как в русских домах, а тем более усадьбах, издавна принято.

Потянулись ближе к Оке, где чуть на отшибе стоит лодочный сарай с якорем возле крыльца, он же адмиралтейство, как называл его сам Василий Дмитриевич, художник.

Двери нам радушно открылись. Запах стоял просто невозможный свежесваренной в эмалированных ведрах картошки, посыпанной крупно нарезанным укропом!

Почему-то именно про эту картошку с укропом и селедкой я потом рассказывал жене и дочери, которых в тот раз с нами не было. Зато обедали вместе, случалось, в директорском доме, опять же в Ясной Поляне, но не в усадьбе, а в деревне, у Кати и Володи.

Илья Владимирович Толстой тоже в тот раз был. И мы с ним курили, выходя на заднее крыльцо с видом на расцветающий сад и дровяной сарай. Кто курит или даже благополучно бросил, тот меня поймет: за компанию курить всегда приятнее.

Доставая очередную сигарету, я оглянулся вокруг и не увидел Илью Владимировича. На крыльцо пришлось идти одному.

Выхожу и вижу: возле дровяного сарая на чурбачках сидят Илья Владимирович с окладистой седой бородой и дочь моя Мария Игоревна с косичкой. Одному – за шестьдесят, второй – чуть больше десяти. И они разговаривают, причем оживленно так, жестикулируя и на окружающее ни малейшего внимания не обращая.

Им было так интересно друг с другом, что я не посмел помешать, убрал сигарету и тихо затворил за собой дверь в дом.

Когда же мы купались в большом усадебном пруду с Ильей Ильичом, возле баньки, я молчать не хотел, так как японские туристы плотно к берегу подошли и на нас смотрели.

– Вот скажу им сейчас, – не без подвоха заявил я, – что здесь граф Толстой купается!

– Тогда я тебя утоплю, – ласково и спокойно, но очень уверенно ответил Илья.

Каюсь, проверять серьезность его намерений я не стал. Да тут и Наталья Олеговна Толстая подплыла:

– Вы тут о чем так серьезно?

Мы не признались.

Японцы уходили.

Так и не приобщившись.

Бедные-бедные.

А ведь было бы что детям и внукам рассказывать!